Digitalizzazione e intelligenza artificiale: grandi opportunità per la ricerca scientifica, ma solo se i dati sono FAIR

Cronache della ricerca #319

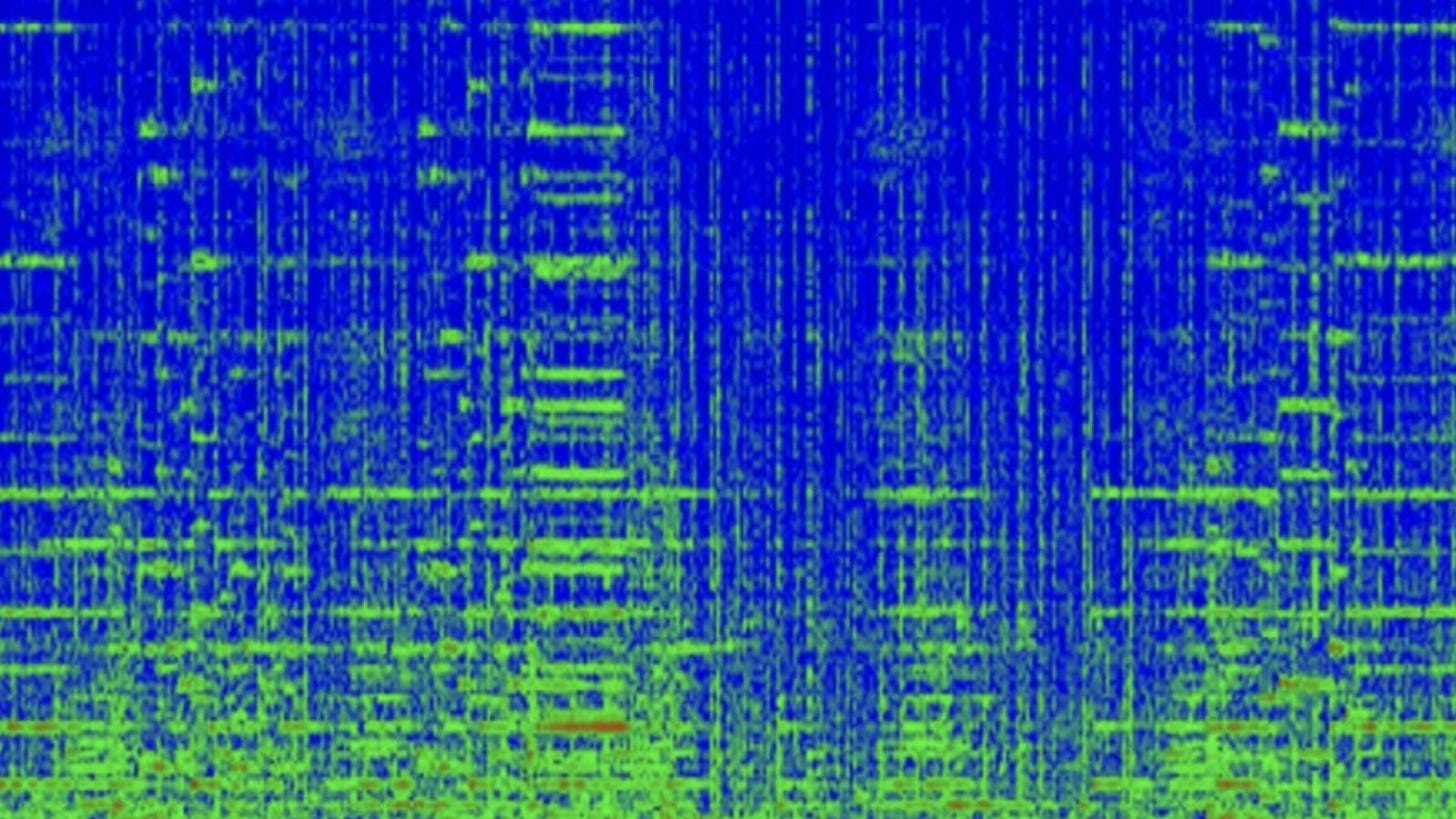

Tra gli ambiti nei quali la digitalizzazione produce impatti dirompenti si colloca la produzione di conoscenza. La tecnologia digitale ha impresso un ulteriore cambio di marcia a un’attività umana che già procedeva, da almeno due secoli, con tassi di crescita superiori a ogni altra. La quantità oggi disponibile di dati e pubblicazioni scientifiche non ha pari nella storia e continuerà a crescere a ritmi difficili da gestire in modo convenzionale. L’impiego dell’intelligenza artificiale per la ricerca consente di sfruttare algoritmi e calcolo automatico per eseguire in modo estremamente rapido operazioni tipiche dell’intelligenza umana. Il digitale inoltre consente di adottare metodi innovativi per l’archiviazione, la conservazione e la condivisione tempestiva dei dati su scala globale. Perché un potenziale simile abbia effetto è necessario però che i prodotti della ricerca — e tutto ciò che ha condotto a essi — siano strutturati come oggetti digitali verificabili e replicabili. Tale prerequisito è incapsulato dal cosiddetto principio dei dati e dei servizi digitali FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Ne scrivono Anna Bertelli e Sergio Rossi.

🍲Bambini, fame, denutrizione, sono tre parole che non vorremmo mai più sentire nella stessa frase, non nel 2024. E invece oggi nel mondo un bambino su quattro - 181 milioni di bambini sotto i 5 anni - vive in condizioni di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Vale a dire che milioni di bambini sopravvivono con uno o due gruppi di alimenti al giorno e alcune volte anche meno. Tra i bambini che vivono in condizioni di grave povertà alimentare, infatti, 4 su 5 sono nutriti solo con latte materno o prodotti caseari e con un alimento amidaceo di base, come riso, mais o grano. Meno del 10% riesce a mangiare frutta e verdura e meno del 5% uova, carne, pollame e pesce. Sul fronte opposto, diventa sempre più allarmante la percentuale di bambini che consumano cibi e bevande non salutari, cattive abitudini favorite da campagne di marketing allettanti e costi più accessibili per le famiglie.

Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto Child Food Poverty: Nutrition Deprivation in Early Childhood dell'UNICEF, che ha introdotto il concetto di povertà alimentare infantile per evidenziare la mancanza di accesso a una dieta nutriente. Ne scrive Marzia Farrace.

📈Prendere atto dei vantaggi del capitalismo, criticandone però i fortissimi impatti ambientali e sociali. Pier Giorgio Ardeni, ordinario di economia dello sviluppo all’Università di Bologna, e Mauro Gallegati, ordinario di macroeconomia avanzata all’Università Politecnica delle Marche, ne parlano in La trappola dell’efficienza (Luiss University Press, 2024). Un riassunto di quanto accaduto in economia fino alle attuali crisi, per spogliare la disciplina dai vecchi stracci del pensiero mainstream e aggiornarla sulle sfide di oggi: clima, salute e guerre. La recensione di Jacopo Mengarelli.

Sul web e sui media sono spesso riportate le alte percentuali di fallimento dei farmaci che, dalle prime fasi di sperimentazione sugli animali, non riescono poi a entrare nella pratica clinica. Anche una recente meta-analisi pubblicata su PLOS Biology stima che solo il 5% circa dei farmaci testati sugli animali sia poi approvato dagli enti regolatori e possa entrare in commercio. Ma per capire davvero questi dati bisogna avere ben chiaro il percorso che un farmaco segue dal suo sviluppo e verso le persone malate: un percorso basato sulla selezione, che prevede per sua natura che da una fase all'altra i farmaci siano scartati per limitare il numero di persone (ma anche animali, se si considerano le prima fasi precliniche in vitro) che sperimentano un farmaco non sicuro e/o poco efficace. Lo spiega Research4Life.

Segnalazioni e appuntamenti

🏆Cristiana DeFilippis, matematica all'Università degli Studi di Parma, allieva di Giuseppe Mingione (membro del Gruppo2003), ha vinto il premio della European Mathematical Society (EMS) assieme ad altri nove matematici e matematiche: è il più importante premio dedicato alla matematica europea. Dopo venti anni il premio torna in Italia, a una matematica che ha sviluppato qui le sue ricerche. L'Università di Parma, prima Università in Italia a ricevere questo premio, ha preparato per l'occasione un bel video.

Jacopo Mengarelli aveva intervistato Cristiana De Filippis per Scienza in rete nella puntata "Viva la matematica!" del podcast della serie "Le voci della scienza".

⚖️È nato il sito della Clinica legale dell’Università degli Studi di Milano. La Clinica legale di giustizia penale nasce all’interno del Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria della Statale nel 2018: vuole dare agli studenti la possibilità di confrontarsi con casi reali; mettere a disposizione le risorse e le competenze dell’Università per obiettivi di utilità sociale; promuovere progetti di ricerca che partono dai dati raccolti sul campo. Qui maggiori informazioni.

🗓️ Scade il 26 agosto 2024 alle ore 13 il termine per l’iscrizione al Programma nazionale di dottorato in Cybersecurity, che ha l'obiettivo principale di formare una nuova classe di esperti di sicurezza che possano supportare e aumentare la resilienza delle istituzioni pubbliche, delle imprese e dei cittadini contro gli attacchi informatici, sviluppando e implementando correttamente processi e sistemi digitali più sicuri e affidabili. Il corso (in inglese), che inizia il 2 dicembre 2024, dura tre anni e offre 33 posizioni completamente finanziate, abbraccia aspetti tecnologici, economici, umani, sociali e legali. Qui maggiori informazioni.

🗓️ Dal 16 luglio al 15 settembre a Milano al Museo di Storia Naturale mostra “Enrico Baj. Zoologia fantastica e altre nature”. Sullo sfondo della collezione naturalistica del museo verrà esposta una selezione di 22 tavole dell’immaginario fantastico di Baj, animato di creature bizzarre, aliene o mostruose. Qui maggiori informazioni.

🗓️ Mercoledì 31 luglio 2024 alle 21.30 a Sirolo (AN), in piazza Gugliormella nel contesto delle attività del Circolo culturale Sirolo Estiva Jacopo Mengarelli intervista Mauro Gallegati, ordinario di macroeconomia avanzata all’Università Politecnica delle Marche, coautore del saggio La trappola dell’efficienza (Luiss University Press, 2024). Qui la recensione del saggio.

Un grazie di cuore a tutti i lettori e le lettrici che hanno accolto il nostro appello a offrirci un gelato (tre euro). O tre gelati (nove euro). O dieci gelati (trenta euro). Ce n’era bisogno, grazie! Siete stati in tanti, e questo ci dà molta forza e motivazione, sempre più necessari quanto più avanza l’estate. Ma ripetiamo l’appello: non siete stati ancora tanti quanto servirebbe.

Facciamo presente che il gelato, soggetto a sciogliersi, nel frattempo l’abbiamo finito. Vedete voi. Sarebbe carino per esempio che chi non l’ha ancora offerto faccia il bel gesto. Se un gelato costa tre euro, ogni nostro articolo ne vale trenta, che moltiplicato per duecento articoli all’anno farebbero SEIMILA gelati! Accidenti, vi dovete ancora dare da fare. Intanto grazie per leggerci. E buona estate.